来源:观察者网 发布时间: Mon Dec 14 18:10:08 CST 2015

据生物探索网站12月7日报道,在肿瘤研究领域内,科学家又有了新的突破。12月2日,Nature杂志在线发表了丹麦哥本哈根大学Hickson教授团队与浙江大学医学院附属二院——浙江大学呼吸疾病研究所沈华浩教授团队合作完成的研究论文“Replication stress activates DNA repair synthesis in mitosis”,阐述了有丝分裂期的核酸复制,首次发现肿瘤细胞在细胞分裂的多个阶段都存在DNA复制行为,并指出这是肿瘤细胞维持基因组稳定性的关键,具有相当大的理论和应用意义。

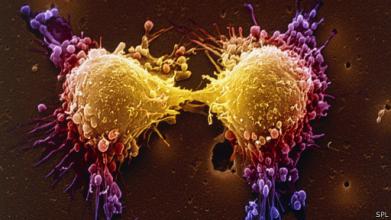

与正常细胞相比,癌细胞的分裂速度很快,其基因组“质量”却相当稳定——它们是怎么做到的?

经典的细胞分裂理论告诉我们,一个完整的细胞分裂周期分为:复制前期(G1)、DNA复制期(S)、复制后期(G2)和有丝分裂期(M)。过去,学术界普遍认为DNA复制只能发生在细胞周期的S期。

共同通讯作者之一、浙大医学院沈华浩教授指出,两校团队的合作研究在世界上首次揭示,肿瘤细胞不仅在S期快速进行DNA复制,还会在有丝分裂阶段,即M期“加班”复制DNA。如果能想办法中止肿瘤细胞在有丝分裂阶段的DNA复制,就能通过削弱肿瘤细胞DNA的稳定性而控制肿瘤细胞的增殖。

论文共同第一作者、浙大医学院教授应颂敏介绍,肿瘤细胞在S期的快速复制留下了很多DNA的损伤,这让DNA变得很不稳定,也使自身比正常细胞更容易受伤;而M期的DNA复制是肿瘤细胞特有的,而且对维持肿瘤细胞基因的稳定性特别重要。研究首次发现,有丝分裂期,癌细胞也存在DNA复制行为。

应颂敏教授形象地解说:“这好比工人扎扎实实工作8小时,产出的是质量过关的产品。但是,肿瘤细胞有另外一套机制。它在‘规定动作’的S期快速进行DNA复制,本来8小时要干完的活,6小时就干完了,这样势必‘偷工减料’,因此留下了很多DNA的损伤,这让DNA变得很不稳定,它们比正常细胞更容易受伤。肿瘤的癌细胞白天活儿太糙,还有很多剩下的,所以只能晚上加班。此外,他们还发现,有丝分裂阶段的DNA复制是肿瘤细胞特有的,且对维持肿瘤细胞基因的稳定性特别重要。

英国皇家学会院士Ian Hickson教授指出,有丝分裂期DNA复制的发现,对许多领域的研究,包括核酸修复、复制和癌症研究将产生重要影响。

丹麦哥本哈根大学刘英教授提出,这项研究的重要性在于解决了该领域内一个长期悬而未决的科学问题,将在核酸修复、复制和癌症研究等领域产生重要影响。

综上所述,近年来肺癌等恶性肿瘤发病率不断升高,本项研究发现的肿瘤细胞特异性依赖的信号通路,为将来的肿瘤靶向治疗提供了一个新的潜在治疗靶点。

据悉,在本研究成果的基础上,浙江大学呼吸疾病研究所目前正在进行多个研究项目,进一步深入研究DNA损伤修复的分子机制以及其对慢性气道炎症和肺癌的病理调控作用。

主要作者简介

沈华浩:

浙江大学“长江学者”特聘教授,主任医师,博士研究生导师;浙江大学医学部副主任,浙江大学呼吸疾病研究所所长,浙江大学医学院附属二院呼吸和危重症医学科主任,国家食品药品监督管理局药物临床试验机构(呼吸专业)负责人、卫生部呼吸专科医师培训基地主任;是国家“杰出青年科学基金”、“中国呼吸医师奖”、“吴阶平-保罗杨森医药奖”、“卫生部有突出贡献的中青年专家”、“全国卫生系统先进工作者”等获得者。兼任中华医学会呼吸分会副主任委员、哮喘学组副组长,中国医师协会呼吸医师分会副会长,浙江省医学会呼吸病学分会主任委员。研究方向包括哮喘和慢性阻塞性肺疾病发病机制及防治研究、肺部感染、呼吸和抗感染药物临床药理研究。已在国内外公开发表论文200多篇,其中SCI收录论文80余篇。参与了我国《哮喘诊治指南》、《咳嗽诊治指南》的制定和修订工作。

Ian David Hickson教授:

英国医学科学院和英国皇家学会两院院士、国际“千名医学家”成员、欧洲分子生物学委员会委员、英国牛津大学和丹麦哥本哈根大学的博士生导师和博士后导师、是一位享有国际声誉的卓越科学家。研究领域为DNA损伤和修复研究,是国际上“DNA解旋酶与拓扑异构酶功能”、“染色体脆性位点和染色体有丝分裂后期DNA桥梁形成”这两大研究领域权威和国际领军人物。

Ying Liu教授:

英国牛津大学博士和博士后,丹麦哥本哈根大学副教授和博士生导师。研究领域为癌症基因学研究,其掌握多项世界前沿的基因组学、蛋白组学等多项高端科研技术。